近期走进电影院,放眼望去大银幕上全是“牛马打工人”。

《长安的荔枝》中的李善德在大唐的职场忙碌,从长安奔波到岭南,反反复复做试验,只为让贵妃吃上一口新鲜荔枝。

《戏台》里的五庆班在民国的职场忙碌,洪大帅一句要改戏,整个戏班被折腾得死去活来。

《浪浪山小妖怪》里的四个小妖怪在妖怪的职场里,从考取编制到冒名顶替去西天取经,拼尽全力想要活出个样来,却连名字都留不下来。

不同维度的牛马打工人在不同类型的电影里拼尽全力,只为混一个有希望的未来。以至于有观众声称,2025年是“牛马电影”元年。

截至目前,《浪浪山小妖怪》票房已破7亿元,《戏台》的票房接近4亿元,而《长安的荔枝》则超过6亿元,大有“得牛马者得票房”之势。

但随手社交媒体上一搜,远离“牛马电影”的声量同样不小。围绕此类电影的争议,俨然成了近期社交媒体上的一道风景线。

牛马电影,四大特征

世上本没有牛马打工人赛道,“牛马电影”拍多了就形成了赛道。

如果要给牛马打工人赛道找一个标志性的起点,应该是2023年的《年会不能停!》。

这部将近13亿元票房的影片,结合互联网黑话、大厂生态等当代职场风气,揭开了职场牛马的生存困境,豆瓣评分高达8.1分,可谓叫好叫座。

其实同年在FIRST影展亮相的《银河写手》也可以归入这一赛道。只是电影充满了影视行业内部的“黑话”,行业属性过于鲜明,很难引起广泛共鸣,2024年正式上映后仅仅收获了几百万元票房。

在2024年,这一赛道又涌现出了《逆行人生》和《胜券在握》。前者讲述遭遇中年危机被裁的程序员跑去送外卖,后者则讲述被裁的员工智斗无良公司,都对这一赛道实现了扩容。

到了今年,牛马打工人赛道更加丰富。《长安的荔枝》《戏台》《浪浪山小妖怪》等三部电影,涵盖了古装、动画等更多维度的表现形式,甚至在《诡才之道》中,主角去世后成了鬼,依旧要面对考核、评奖、晋升等一系列职场守则。

通过梳理最近几年的“牛马电影”,大致可以总结出这一类电影的四大基本特征:设定上基于职场现实,内容上荒诞讽刺居多,形式上偏好喜剧,价值观上强调人的尊严。

设定基于现实,才能让观众有广泛共鸣。荒诞讽刺的特性和喜剧往往紧密相连。这很好理解,打工已经很辛苦了,再拍成纪录片那是苦上加苦,喜剧元素就是包裹“牛马打工人”苦痛的那层糖衣。

至于价值观上强调主角尊严,更像是为了照顾观众情绪而做出的妥协,让人看完电影之后不止于心生绝望,而是提供一个情绪的出口。

同一部牛马电影,不同的观影感受

在影视作品越来越偏爱此类题材的时候,越来越多的“牛马打工人”已经厌倦了这套叙事。

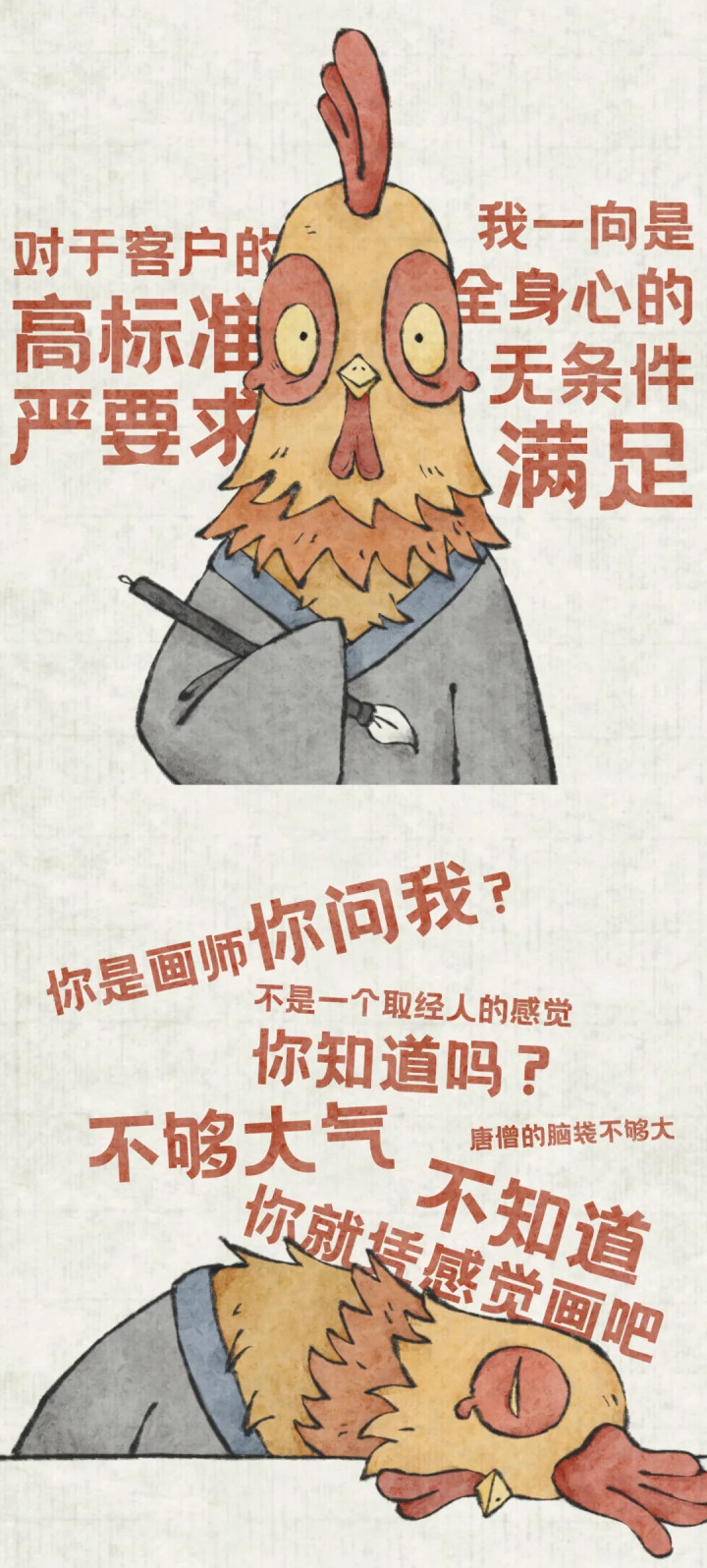

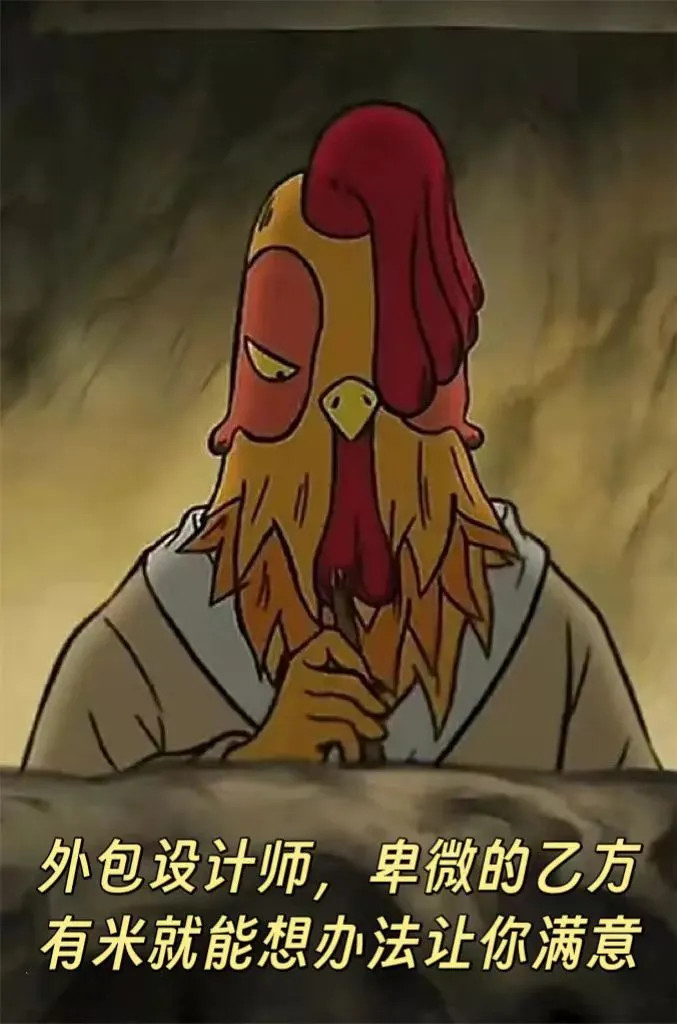

在社交平台上,很多观众表示看完《浪浪山小妖怪》之后眼泪都要出来了,有一种突然在电影院被攻击的感觉。目前从事设计工作的张扬告诉影视独舌,在看到《浪浪山小妖怪》里公鸡画师的桥段时,他就产生了“破防”感。

张扬的日常工作就是承担各类绘图工作,甲方往往表达不清自己的诉求,就像电影里的猪妖一样,要求画出“取经人的感觉”,可又不能提供具体要求。反复折腾之后经常出现用第一版的情况,令人头大。

对于这样的“牛马电影”,张扬表示看多了头疼,想多了心疼。

中部某省会城市的影城经理冬阳表示今年暑期档“牛马影片”扎堆,更像是一种创作上的不约而同。《年会不能停!》带火了这一题材,大批同类题材的项目上马,今年集中爆发。

在冬阳看来,题材不是万能的,关键还是在于讲好故事。文本不扎实,哪怕是讲打工人的影片也很难卖座。像2024年的《胜券在握》,里面讲裁员、智斗无良公司,但内容过于悬浮,很难引起观众共鸣。

资深电影行业观察者、影评人连城易脆表示,短期内同时涌现一批“牛马电影”的确代表了一种趋势和社会情绪,但也不能忽略其偶然性。

《长安的荔枝》源自马伯庸2022年出版的小说,《浪浪山小妖怪》则脱胎于2023年的系列短片集《中国奇谭》,而《戏台》本身的原版话剧更是可以追溯到2015年,这些故事有着各自完善的过程,并非同时期开始创作。

在经济下行期,整个社会也会更加在意普通人的生活和心态。电影应该为无声者立言,从这个角度来说,多拍一些关于打工人的电影,能展现他们的困境,让他们被看到,总归是好事。

一千个读者眼中有一千个哈姆雷特,而一千个观众眼中同样有一千种牛马。汝之蜜糖,彼之砒霜。有多少人被逗得哈哈大笑,就有多少人笑不出来。

牛马打工人赛道的未来

“牛马打工人”赛道的兴盛是创作者对社会思潮的敏锐把握,同时也是电影题材内卷的产物。

当一部电影选择职场作为展开背景时,由于具有普适性,天然自带流量,越来越多的创作者试图从中分一杯羹。于是,我们看到这几年的“牛马电影”越来越多样化,对打工人职场困境的呈现越来越真实。

这太可怕了。本来牛马的打工生活就令人麻木,还要在休息时间花钱买票重温职场心酸。工作已经够让人劳累了,还有多少人想到电影院来“照镜子”呢?那些在上班与上进之间选择上香的观众,在看“牛马电影”时真的会产生不适。

更关键的是,“牛马电影”的内在结构有缺陷。从《年会不能停!》开始,所有深耕于牛马打工人赛道的电影都存在一个无力解决的结构性矛盾:牛马们的困境,最后只能通过“机械降神”或者幻想来消除。

在《年会不能停!》的结尾,主角团历经坎坷,最后能够逆袭全靠董事长发言一锤定音。

在《长安的荔枝》中,李善德摆脱“长安的浮萍”这一身份,是靠被发配岭南,阴差阳错躲过了“安史之乱”。

在《戏台》里,五庆班不用再忍受洪大帅胡乱改戏,是因为有新的大帅打进京城,不用再听命于旧的要求。

至于《浪浪山小妖怪》,四只小妖怪更是有大招加持和大圣提供的保命毫毛。

这些情况,都不是普通“打工人”能遇到的。电影可以通过打鸡血或者灌鸡汤的方式升华主题,提供“爽感”、“过瘾”,可再怎么上价值也无法掩盖现实的无奈:“牛马打工人”实际上被困在系统里。

就像《工作、消费主义和新穷人》中说的那样,工作伦理本质上是对自由的摒弃。如果谋生和自由不能实现相对平衡,那么牛马打工人电影,路也会越走越窄。

电影作为造梦机器,给观众编织了一段解气、过瘾的梦,但走出电影院之后,打工人依旧要加班、背锅和内耗。在一部电影的时间后,那些被嘲讽的内容,像回旋镖一样飞回了打工人身上,这才是“牛马电影”最令人郁闷和无语的地方。

直接上甜品的浪漫爱情片不行了,大场面视觉冰淇淋不行了,先苦后甜的职场片也转移不了视线了,横不能天天都是“我活不活无所谓,我就是要你死”的咆哮吧。

电影的精神抚慰功能是有限的,现实的困境还需要在现实中摆脱。这不是空话,是修行。(文中的张扬、冬阳均为化名)

【文/忠犬七公】

炒股配资手机版提示:文章来自网络,不代表本站观点。